Invitadxs EnLima | 12.10.2025

Escrito por Macarena G.T. Gargurevich

Hablaba con una amiga hace unas semanas sobre la muerte. Sobre ese silencio que se instala apenas la palabra aparece. ¿Por qué es tan difícil hablar de ella? ¿Por qué tanto miedo? Si la muerte es parte de la vida, ¿por qué insistimos en expulsarla del lenguaje y, a la vez, por qué nos obsesiona tanto hablar de ella? ¿Será porque excede el lenguaje mismo? ¿Qué nos pasa cuando una palabra se vuelve tan insoportable por desconocida que preferimos callarla, rodearla, negarla, maquillarla? ¿Qué tan desconocida es?

Definir la vida sin la palabra muerte es casi imposible, y sin embargo, la evitamos como si en ese gesto de omisión se escondiera una forma de salvación.

Pensábamos entonces en que deberíamos aprender a sostenerla y en cómo hacerlo —sostener su peso, su presencia que se impone y acompaña. Reconocer que, si compartimos espacio con ella, si nos advierte de nuestra fragilidad, entonces deberíamos re-naturalizarla: si vivimos con y por la muerte, en esa trama invisible que nos enlaza con todo lo que desaparece y persiste, entonces deberíamos mirar también las otras muertes: las pequeñas, las cotidianas, las que no dejan cuerpo, pero dejan marca. Pensábamos en esas muertes que no se ven: vínculos que se apagan, versiones de nosotros que se disuelven, palabras que ya no regresan. Y que, sin embargo —paradójicamente— refuerzan que la vida sigue y le añaden un nuevo peso. La muerte se transforma y en el proceso nos altera, nos desordena, nos ordena y nos vuelve a empezar. Pienso en los cuerpos que vuelven a la tierra, en los gusanos que se alimentan de lo que fuimos, en la materia que continúa este ciclo sin nombre; este movimiento que nos define y del que, una y otra vez, intentamos escapar aún a sabiendas de que es lo que toca. Entonces, si tanto nos remueve la muerte y, sin embargo, la rechazamos constantemente, si la muerte no niega la vida, sino que la sostiene, la extiende, la hace posible, queríamos encontrar la forma de sostenerla también para luego compartirla. Nos dimos cuenta que tal vez todos sentíamos un poco lo mismo frente a ella y que en definitiva no estábamos solas. Aún no sabemos cómo hacerlo, cómo sostenerla, pero aceptamos que se siente con nosotras en la mesa ese día, le dimos un lugar, un espacio. Por un instante, tuvimos el impulso de darle la mano y, rápidamente, se la dimos y nos prometimos buscar la forma de poder ir encontrando maneras de abrazarla.

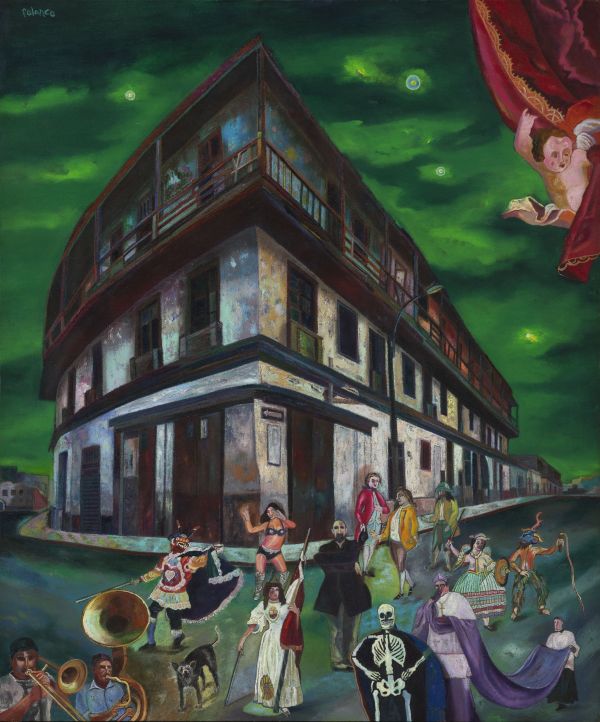

Pascalle de Enrique Polanco

Poco después hablaba con dos amigos más en el micro, hace unos días, volviendo a casa. Les conté sobre esta conversación que les acabo de compartir y sobre lo que nació de ella. Uno de ellos nos preguntó, a las otras dos, si habíamos tenido alguna experiencia cercana con la muerte. Con todo lo que estamos viviendo últimamente, pensé en contestar que, en este país, desde hace ya no sé cuánto tiempo, la muerte está acechando a la vuelta de la esquina. No lo dije. No estaba completamente de acuerdo conmigo y aún no sabía por qué, solo sabía que había algo más. Así que opté por contestar otra cosa y por no ignorar esa inquietud ante la pregunta. Esa conversación fue el jueves 9 de octubre, así que no solo no pude calmar la inquietud, sino que las conclusiones a las que llegué después no fueron amables en lo absoluto y no paro de darle vueltas.

¿Es la muerte lo que nos espera a la vuelta de la esquina? Si es así, nuevamente, ¿por qué nos cuesta tanto nombrarla? ¿Qué hay en ese silencio que parece protegernos y, a la vez, separarnos de la vida misma? ¿Por qué la expulsamos de nuestras conversaciones como si fuera contagiosa? —“Toco madera” “Anulo mufa” — ¿Por qué la tratamos como una excepción cuando está en la raíz de todo lo que somos? ¿Qué nos pasa como sociedad cuando una palabra se vuelve innombrable? ¿Es innombrable la muerte en este país o tiene otra forma? ¿Existe la muerte en el Perú?

No hablamos de la muerte en este país, y pensar que está a la vuelta de la esquina —en el sentido de que todos nos vamos a morir y ya— es en gran medida falso, porque en el Perú la muerte no existe. Lo que existe es matanza. Nos matan. Dicho de otro modo, en el Perú no podemos hablar de muerte porque no hay una muerte natural, digna u orgánica. Hay una muerte producida, injusta, violenta; una muerte que se repite hasta volverse paisaje. Una muerte tan normalizada que ya no duele del todo, pero tampoco deja de doler. Una muerte que se confunde con la vida misma, que late y sin embargo, amorfa y abstracta, se nos escapa de las manos.

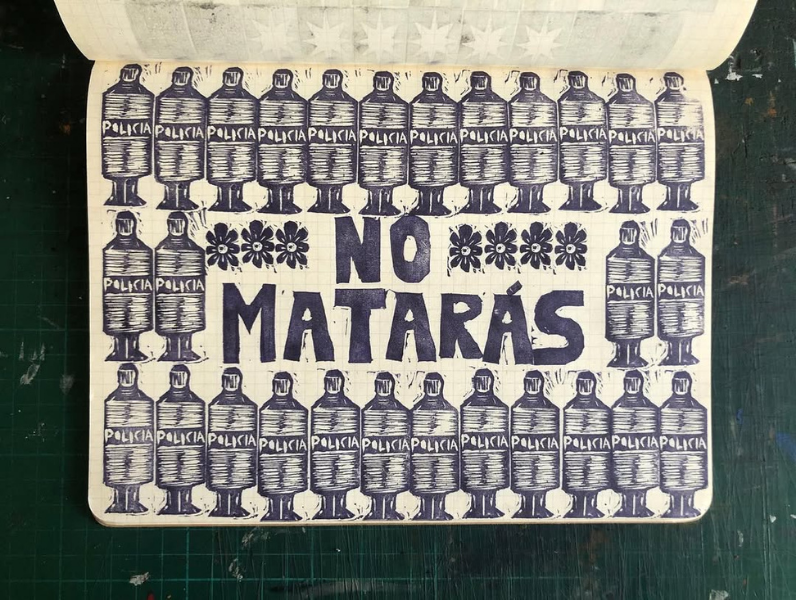

En el Perú:

— si no te mata un choro, te mata un sicario;

— si no lo hace un sicario, lo hace la policía;

— si no lo hace la policía, te mata la enfermedad: los hospitales no tienen camillas, ni citas, ni instrumentos suficientes;

— si logras llegar a una clínica, la atención solo la pueden pagar unos pocos, muy pocos;

— la gente se muere de hambre —no hay Estado de bienestar—;

— te mata un hombre por el hecho de ser mujer;

— te mata una violación y todo lo que puede venir después: las lesiones, el silencio, un embarazo de riesgo que el sistema te obliga a sostener;

Nos mata la indiferencia de este país que tanto nos duele (de dolor físico), pero que no duele (de duelo), porque no tiene memoria.

Pienso también en los desaparecidos durante el conflicto armado interno. Aunque todo indique que sí, no se sabe si los han matado. Es una muerte inconclusa, suspendida, sin cuerpo ni duelo. Los medios de comunicación participan de esa misma lógica: mitigan la violencia, la maquillan, la vuelven espectáculo. Hay una matanza, pero se le llama muerte. Constantemente intentan que pase piola: se le quita agencia, se le borra el rostro, se la vuelve estadística.

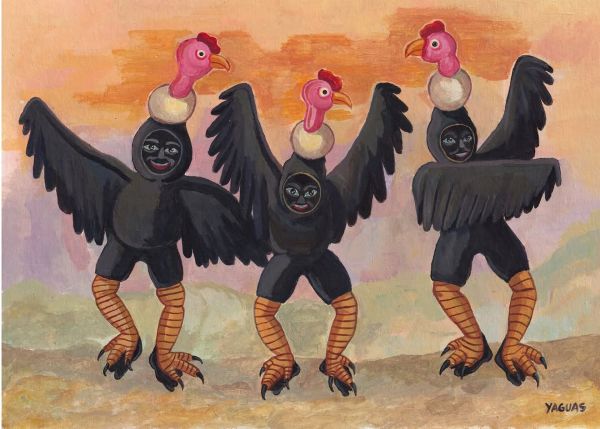

Niños condores de Eduardo Yaguas

La muerte como matanza es nuestra esquina cotidiana: el paradero, el colegio, la casa, el trabajo —la explotación laboral en sí— el hospital y a esto le sigue un grande, largo y pesado etcétera.

Hemos construido una realidad donde la matanza se ha naturalizado tanto que la llamamos muerte, pero no lo es ni puede serlo. A todo se le quita agencia, mientras lo único que hay es una agencia de poder —violenta, persistente, sostenida— que se impone con tal fuerza que creemos no poder ubicarla. Sin embargo, en días como hoy, todo se vuelve evidente y no puede ser más claro. Pues, recordamos y vemos cómo incluso cuando intentamos hablar, denunciar la matanza, también nos matan. Hasta que conviene hablar de ella, claro, y entonces se permite por un instante —un instante breve y sumamente interesado— antes de volver al silencio.

Lo estamos viendo en tiempo real y, nuevamente, lo venimos viendo desde hace tanto que ya no sabemos cuándo empezó: “¿En qué momento se jodió el Perú?”

Aún recuerdo cuando un compañero de clase me dijo, un 8 de marzo de hace varios años: “a nosotros también nos matan, también salimos con miedo. Miedo a que nos caiga un balazo en la cabeza por un celular o por la mochila.” Pero más recuerdo lo que pensé —y guardé—. Pensé, con un miedo por lo salvaje e inhumano, que yo, como mujer, como niña en ese momento, cruzaba los dedos para que, si alguna vez me arrebataran la vida en la calle, fuera por un balazo directo en la mitra.

El Perú es un país feminicida y es un país de violadores: en la selva, denuncias recientes acusan al Ministerio de Educación de relativizar agresiones sexuales contra niñas en comunidades wampís y awajún al calificarlas como “prácticas culturales”; recordamos casos judiciales donde se justifica la violación de una mujer aludiendo al tipo de ropa interior que usaba; durante el conflicto armado interno se documentaron numerosos casos de violación, desaparición forzada y tortura a mujeres por parte de grupos estatales y paramilitares; el aborto terapéutico es legal en el Perú, pero en la práctica se niega cuando es necesario, dejando a mujeres y niñas sobrevivientes en situaciones de altísimo riesgo; el caso de Sheyla Cóndor evidencia cómo la policía desestimó denuncias, incurrió en encubrimiento y permitió que un suboficial acusado de graves delitos quedara libre hasta después de cometido el feminicidio; uno de los feminicidios más recientes es el de Katherine Gómez, quemada viva en Lima por su pareja, que muestra la violencia extrema que enfrentan muchas mujeres. Y, nuevamente, a todos estos casos les siguen muchísimos y dolorosos etcéteras más.

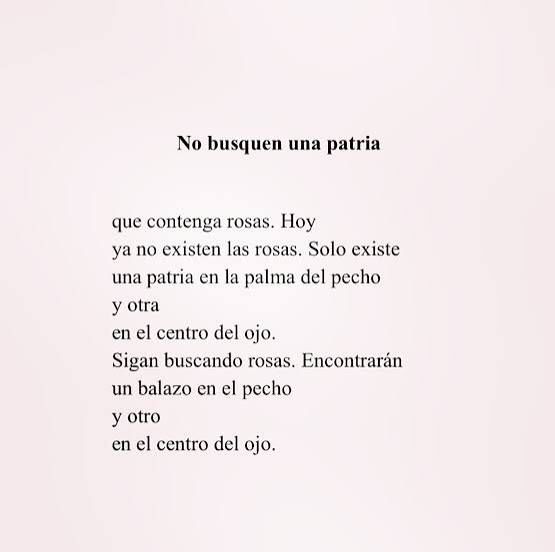

Poema de Manuel Morales

Sin embargo, el Congreso ha permitido, sin debate, que, siendo un delincuente comprobado, José Jerí llegue a ser presidente aún con denuncias por corrupción y una acusación archivada por violación sexual. Hemos visto el machismo absoluto que encarna a este sujeto, que lo define y que él mismo ha demostrado por ejemplo en sus tuits. Pero él asumió la banda presidencial con una sonrisa en la cara, de oreja a oreja, aún a sabiendas de lo que sucedería inmediatamente después, que era, es y siempre fue perfectamente evitable: otro Merinazo. Lo mismo aplica para Fernando Rospigliosi, quien ha justificado las matanzas por represión policial durante las marchas contra Pedro Castillo y Dina Boluarte. Asimismo, él fue el que presentó el proyecto de ley de amnistía para los militares y policías acusados de violaciones y derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Entonces, retomando, si la vida no puede pensarse sin la muerte, y si una no niega a la otra, entonces lo que reclamamos hoy, lo que reclamaremos el 15 de octubre y todas las veces que sean necesarias, es sobre todo el derecho a una vida digna y tranquila. A vivir sin miedo, sin matanza, sin tener que justificar nuestra existencia o temer por ella. Porque el problema no es la muerte, sino la forma en que nos la imponen: violenta, impune, desigual. En el Perú, donde la vida vale según quién seas y dónde nazcas, hablar de muerte es hablar de todo lo que nos han quitado y que continuamente se busca que quede en el olvido. En este sentido, nombrarla, sostenerla, ponerla sobre la mesa es un acto político: significa negarnos a aceptar la matanza como destino. Dicho de otro modo, si la muerte sostiene la vida, entonces es necesario que la vida vuelva a sostenernos, a ampararnos, a dolernos y a dignificarnos. Hoy, al hablar de la muerte, o al no hablar de ella, estamos gritando —finalmente— por la urgencia de vivir.

Añadir nuevo comentario